2018.08.09

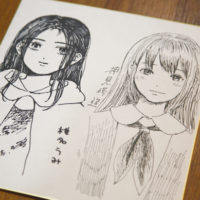

【日替わりレビュー:木曜日】『夢印』浦沢直樹

『夢印』

浦沢直樹の一冊完結、日本のマンガ

2016年、森アーツセンターギャラリーで「ルーヴル美術館特別展『ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~』」が開催された。今までは日本の巨匠として荒木飛呂彦先生や谷口ジロー先生、松本大洋先生などが共同プロジェクトとしてルーブルをテーマにマンガ作品を描いた。

マンガを芸術としてとらえるかどうかは多くの読者の判断に委ねられるが、あの展覧会で様々な作品を見ながら感じたことは、大変人並みではあるが、日本のマンガというのはずいぶん独自の世界観を醸成してきたのだ、ということであった。それはクールジャパンなどといった言葉でくくられるものではない。

2017年10月から「ビッグコミックオリジナル」(小学館)で連載が開始された浦沢直樹先生の新作『夢印-MUJIRUSHI-』は同様に、ルーブル美術館との共同プロジェクトで始まったものである。連載が終了し、先日一巻完結の形で刊行された。

物語は、とある日本の工場を運営する一家の大黒柱が、自分の浅はかなミスを重ねていくことで一気に貧乏生活に転落。妻が娘を置いて家を出て行くところから始まる。

フランスのフの字も見えない状況に突如現れるのが、「イヤミ」である。この作品はなんと、赤塚不二夫先生の『おそ松くん』のキャラクターが主軸となって描かれるのだ。

フランスかぶれでミステリアスなイヤミは、多大な借金を負った父と娘に、ひとつの提案をもちかける。

「夢を見る人にしか、ルーブルから美術品を拝借した話なんて、してあげないざんす」

日本の平凡な親子に突如訪れる非日常的な出来事は、次第に世界情勢や政治などと意図せず絡み合い壮大なドラマへと発展していく。果たして親子の行く先は、そしてイヤミの思惑は。

読み終わり、表紙を裏返して、読後の余韻に浸る。滑稽でバカバカしいのに、壮大で美しく、しかし、何度読んでもつかみどころがない。ドラマチックだけど、どこまでもコミカルな日本のマンガ。

©浦沢直樹/小学館