2019.02.07

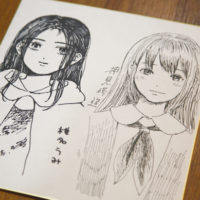

【日替わりレビュー:木曜日】『パンダ探偵社』澤江ポンプ

『パンダ探偵社』

「人間」じゃなくなるのが怖い

私は家でハリネズミとロップイヤーのうさぎを飼っている。仕事でつかれたときとかに、呑気にご飯を食べて遊んで寝てを繰り返している彼らについ「あー、私も人間やめたい」なんて言ってしまう。私も、ただ本能のまま、ご飯たべて遊んで寝てを繰り返したい。

ただ、そういうときに自分が思い浮かべている「動物である私」はけっこう軽率なものだ。嫌なことから逃れられる、お気楽な暮らしだけを考える。言葉が話せなくなり、自分のコントロールがきかないまま理性を失い、(多くの場合)人間よりも短い寿命とともに人生をあゆむ、なんてところまでは考えていない。

澤江ポンプ先生が描く『パンダ探偵社』は、”変身病”という、身体が徐々に動植物に変化していきやがて人格が失われる不治の病が存在する世界の物語だ。主人公の半田は変身病にかかり、パンダ化が進行中。彼は、学生時代の先輩・竹林が営む、変身病に関わる案件専門の探偵社で働いている。

依頼の内容は様々だ。変身病にかかった夫の捜索願もあれば、変身病にかかった本人からの偽装犯罪の依頼もある。どんどん体が動物や植物に近づいていく彼らは、人間離れしていくと同時に、だからこそ得られる能力もある。あるときは、世界大会に出場予定の水泳選手がいるか化していることを告発するための調査依頼もあった。

ゆったりとした絵のタッチと空気感の中で、決して逃れることができない病を抱えた人々の心情が、とても繊細に描かれる。理性を失って、自分が自分じゃなくなっていくような恐怖をたくみに描くから、そんな病気は存在していないはずなのに自分ごとのようにゾッとする。

「だんだんと動植物になっていく病気」なんて、響きは可愛いが、そこに描かれているのはけっこう残酷な現実である。

そして、その残酷な運命に、ときに抗いながら、ときに寄り添いながら、生き続けている人間は、悲しくなるほど美しいのだ。

©澤江ポンプ/リイド社